目次

1. はじめに

現代のビジネス環境において、デジタル変革(DX)の推進は企業の競争力を左右する重要な要素となっています。特に、少子高齢化による人手不足や働き方改革の推進により、業務の自動化・効率化への注目がこれまで以上に高まっています。

そうした中で注目を集めているのが、RPA(Robotic Process Automation)とAI(Artificial Intelligence)という2つの技術です。これらの技術は、それぞれ異なる特徴と強みを持ちながら、企業の業務プロセスを革新する可能性を秘めています。

しかし、「RPAとAIは何が違うのか?」「どちらを導入すべきか?」「組み合わせて使うことはできるのか?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

本記事では、RPAとAIの基礎知識から両者の違い、連携による効果、実際の活用事例まで、初心者の方にも分かりやすく体系的に解説します。デジタル化を検討している経営者・管理職の方、業務効率化に取り組む実務者の方、これらの技術について学びたい方まで、幅広い読者の皆様にとって有益な情報をお届けします。

2. RPAとは?基礎知識を徹底解説

2.1 RPAの定義と概要

RPA(Robotic Process Automation)とは、「ロボットによる業務プロセスの自動化」を意味する技術です。ここでいう「ロボット」は、工場で稼働する物理的なロボットではなく、ソフトウェア上で動作する仮想的なロボット(ソフトウェアロボット)を指します。

RPAは、人間がパソコンを使って行っている定型的な業務を、ソフトウェアロボットが代わりに自動実行する技術です。具体的には、以下のような特徴があります:

- 定型業務の自動化:データ入力、ファイル操作、システム間データ転記など

- ルールベースの動作:事前に設定されたルールに従って正確に実行

- 既存システムの活用:新しいシステム開発不要で既存環境に導入可能

- ヒューマンエラーの削減:24時間稼働で一定品質を保持

主にバックオフィス業務やホワイトカラーの間接業務において、「デジタル作業員」として活躍しています。

2.2 RPAの仕組み

RPAの基本的な仕組みは、「人間が行うパソコン操作を記録して再現する」ことにあります。

動作プロセス

- 記録(Recording):人間の画面操作を記録・学習

- 設定(Configuration):業務フローとルールを定義

- 実行(Execution):設定されたシナリオに従って自動実行

- 監視(Monitoring):実行状況の監視とエラー対応

技術的な特徴

- 画面認識技術:アプリケーションのUI要素を識別

- API連携:システム間のデータ連携を実現

- スケジューリング機能:指定時間での自動実行

- 例外処理:エラー発生時の対応フロー

2.3 RPAの種類

RPAツールは導入形態によって3つの種類に分類されます。組織の規模や用途に応じて最適な種類を選択することが重要です。

デスクトップ型RPA

- 特徴:個人のPC上で動作するRPA

- 適用範囲:個人・小規模チーム向け

- メリット:低コスト、導入の容易さ、カスタマイズ性

- デメリット:拡張性の限界、集中管理困難

- 適用例:Excel作業自動化、個人の定型作業

サーバー型RPA

- 特徴:サーバー内で統括的に管理・実行

- 適用範囲:大規模組織・エンタープライズ向け

- メリット:集中管理、スケーラビリティ、セキュリティ

- デメリット:高コスト、導入の複雑さ

- 適用例:基幹システム連携、大量データ処理

クラウド型RPA

- 特徴:クラウドサービス上で提供

- 適用範囲:中小企業・スタートアップ向け

- メリット:初期投資軽減、メンテナンス不要、柔軟性

- デメリット:セキュリティ懸念、カスタマイズ制限

- 適用例:Webアプリケーション連携、SaaS統合

3. AIとは?人工知能の基本を理解しよう

3.1 AIの定義と概要

AI(Artificial Intelligence)とは、「人工知能」を意味し、人間の知覚や知性をコンピューターやソフトウェアで人工的に再現する技術です。

AIの核となるのは「学習」「判断」「予測」の3つの能力です:

- 学習能力:大量のデータから規則性やパターンを発見

- 判断能力:学習した知識を基に状況に応じた判断を実行

- 予測能力:過去のデータから未来の傾向を予測

RPAが「決められた作業を実行する技術」であるのに対し、AIは「状況を分析して最適な判断を下す技術」として位置づけられます。AIは単体で作業を行うのではなく、他のシステムやツールに組み込まれることで、その「頭脳」としての役割を果たします。

3.2 AIの分類

AIは機能の範囲によって2つのタイプに分類されます。

特化型AI(Narrow AI)

現在実用化されているAIの大部分がこのタイプです。

- 特徴:特定の領域・課題に特化した人工知能

- 機能例:

- 画像認識(顔認証、物体検出)

- 音声認識(音声アシスタント、文字起こし)

- 自然言語処理(機械翻訳、チャットボット)

- 推薦システム(ECサイト、動画配信)

- 応用分野:医療診断、自動運転、金融取引、製造業の品質管理

汎用型AI(General AI)

人間と同等の知能を持つAIとして研究が進められています。

- 特徴:あらゆる課題に対応可能な人工知能

- 能力:人間のような柔軟な思考と学習

- 現状:まだ実用化には至っていない研究段階

- 将来性:実現すれば社会に大きな変革をもたらす可能性

3.3 AIの学習メカニズム

AIの知能は「機械学習」と呼ばれる技術によって実現されます。

機械学習(Machine Learning)

- 概念:データからパターンを学習しルールを自動生成

- 手法:

- 教師あり学習:正解データから学習

- 教師なし学習:データの構造やパターンを発見

- 強化学習:試行錯誤を通じて最適な行動を学習

深層学習(Deep Learning)

- 概念:人間の脳の神経回路を模倣した多層ニューラルネットワーク

- 特徴:大量データから高度なパターン認識が可能

- 応用例:画像認識、自然言語処理、音声認識

学習プロセス

- データ収集:学習に必要な大量のデータを収集

- 前処理:データの清浄化と標準化

- モデル構築:アルゴリズムを用いた学習モデルの作成

- 訓練:データを用いてモデルをトレーニング

- 評価・改善:性能評価と継続的な改善

4. RPAとAIの違いを詳しく比較

4.1 主要な相違点

RPAとAIは業務自動化において相互補完的な関係にありますが、根本的な動作原理と適用分野が異なります。

| 項目 | RPA | AI |

|---|---|---|

| 目的 | 定型業務の自動化 | 判断・予測・学習 |

| 動作原理 | 事前設定されたルール | データ学習による自律判断 |

| 適用業務 | ルーティンワーク | 複雑な分析・意思決定 |

| 柔軟性 | 決められた手順のみ | 状況に応じた適応 |

| 役割 | 「手」(作業実行) | 「脳」(思考・判断) |

| エラー対応 | 人間による修正が必要 | 学習による自己改善 |

| 導入コスト | 比較的低コスト | 高コスト |

| 運用の安定性 | 高い(ルール通りに動作) | データ品質に依存 |

具体例での比較

交通費精算の自動化の場合:

- RPA:「申請書を開く」→「経路検索サイトにアクセス」→「金額を確認」→「差異がなければ承認」という決められた手順を実行

- AI:過去の交通費データやルートの傾向を学習し、「この経路は通常と異なるが妥当性があるか」を自ら判断

4.2 それぞれの得意分野

RPAが得意な業務

- データ入力・転記

- Excel・CSV ファイルへのデータ入力

- システム間でのデータ転記

- フォーム入力の自動化

- ファイル操作・整理

- ファイルのダウンロード・アップロード

- フォルダ整理・ファイル名変更

- 定期的なバックアップ作業

- レポート・帳票作成

- 定型的な報告書の自動作成

- 請求書・見積書の発行

- 月次・週次レポートの生成

- システム連携

- 異なるシステム間でのデータ同期

- API連携が困難なレガシーシステムとの接続

- Webスクレイピングによる情報収集

AIが得意な業務

- パターン認識・分析

- 画像・動画の解析と分類

- 音声の認識と文字起こし

- 異常検知・品質管理

- 自然言語処理

- 文書の自動要約・翻訳

- チャットボットでの顧客対応

- 感情分析・テキストマイニング

- 予測・最適化

- 需要予測・在庫最適化

- 価格設定の最適化

- リスク評価・与信判定

- 意思決定支援

- 推薦システム・レコメンデーション

- 投資判断・ポートフォリオ最適化

- 人事評価・採用支援

4.3 適用業務の判断基準

RPAが適している業務

- 手順が明確で変わりにくい

- 大量の繰り返し作業

- ヒューマンエラーが発生しやすい

- 時間外や休日の作業が必要

AIが適している業務

- 判断や分析が必要

- パターン認識が重要

- 大量データの処理が必要

- 継続的な学習・改善が求められる

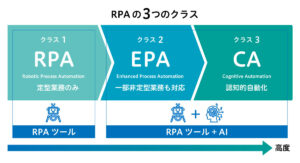

5. RPAの3つのクラス分類

RPAは自動化のレベルによって3つのクラスに分類されます。それぞれ対応可能な業務範囲と技術的な複雑さが異なります。

5.1 Class1 RPA(基本的なRPA)

現在最も普及しているRPAがこのClass1です。

特徴

- 動作原理:ルールベースの定型業務自動化

- 判断能力:事前に設定されたルールのみに従って動作

- 適用業務:判断を伴わない単純作業・ルーティンワーク

- 技術要件:プログラミング知識不要、直感的な操作で設定可能

- 導入コスト:比較的低コスト

- 運用の安定性:高い(予測可能な動作パターン)

具体的な活用例

- データ入力・転記作業

- ExcelからWebシステムへのデータ転記

- CSVファイルの自動取り込み・変換

- 複数システム間でのデータ同期

- 定型的な事務処理

- 給与計算・勤怠管理の自動化

- 請求書・見積書の定型作成

- 月次・週次レポートの自動生成

- ファイル・メール操作

- 定期的なファイルバックアップ

- フォルダ整理・ファイル名変更

- 定型メールの自動送信

- 在庫・注文管理

- 在庫数の自動確認・更新

- 発注処理の自動化

- 配送状況の自動追跡

メリット・デメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

5.2 Class2 EPA(Enhanced Process Automation)

RPAとAI技術を組み合わせたより高度な自動化システムです。

特徴

- 動作原理:RPA + AI技術の連携による拡張的自動化

- 判断能力:機械学習による限定的な判断・分析機能

- 適用業務:一部非定型業務・例外的状況への対応

- 技術要件:AI技術(OCR、自然言語処理等)の活用

- 導入コスト:中程度(AI技術導入による追加コスト)

- 学習能力:データから学習し、継続的な性能向上

具体的な活用例

- AI-OCR連携

- 手書き申請書の自動読み取り・システム登録

- 請求書・領収書の自動データ化・経理処理

- 契約書の重要条項自動抽出・管理

- 自然言語処理連携

- メール内容の自動分類・振り分け

- 顧客問い合わせの自動回答生成

- 文書の自動要約・キーワード抽出

- 画像認識連携

- 製品品質検査の自動化

- 在庫の自動カウント・管理

- セキュリティ監視・異常検知

- 予測分析連携

- 需要予測に基づく自動発注

- 設備故障予測・メンテナンス計画

- 顧客行動予測・マーケティング自動化

メリット・デメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

5.3 Class3 CA(Cognitive Automation)

最も高度な自動化レベルで、人間と同様の認知能力を持つ自動化システムです。

特徴

- 動作原理:高度なAI(汎用型AI)との統合による認知的自動化

- 判断能力:人間レベルの複雑な判断・意思決定・創造的思考

- 適用業務:非定型業務の大部分・戦略的業務への対応

- 技術要件:汎用人工知能(AGI)・高度な機械学習技術

- 学習能力:自己学習・自己改善・自律的な進化

- 現状:研究開発段階、一部実証実験での検証中

具体的な活用例(将来想定)

- 戦略的意思決定支援

- 市場動向分析に基づく事業戦略立案

- 投資判断・ポートフォリオ最適化

- M&A案件の評価・提案

- 創造的業務

- 新商品・サービスのアイデア創出

- マーケティング戦略の企画立案

- 研究開発テーマの提案・評価

- 複雑なプロジェクト管理

- 多変数を考慮したプロジェクト計画策定

- リスク評価・対策の自動立案

- リソース配分の動的最適化

- 高度な分析・予測

- 複雑な因果関係の分析・解明

- 長期的な市場・技術動向予測

- シナリオプランニング・感度分析

メリット・デメリット

| メリット(期待される効果) | デメリット(現在の課題) |

|---|---|

|

|

5.4 3つのクラスの比較と選択指針

クラス別比較表

| 項目 | Class1 RPA | Class2 EPA | Class3 CA |

|---|---|---|---|

| 自動化レベル | 基本的自動化 | 拡張的自動化 | 認知的自動化 |

| 対応業務 | 定型業務のみ | 一部非定型業務 | 大部分の非定型業務 |

| 判断能力 | なし | 限定的 | 人間レベル |

| 学習能力 | なし | あり(限定的) | 高度な自己学習 |

| 導入コスト | 低 | 中 | 非常に高 |

| 導入期間 | 短期(1-3ヶ月) | 中期(3-12ヶ月) | 長期(数年) |

| 技術的複雑性 | 低 | 中 | 非常に高 |

| 現在の普及状況 | 主流 | 拡大中 | 研究開発段階 |

| 効率化効果 | 50-70% | 70-85% | 85%以上(想定) |

導入戦略の推奨アプローチ

- 第1段階:Class1 RPAでの基盤構築

- 明確で定型的な業務から開始

- 成功体験の蓄積・ノウハウ獲得

- 組織のデジタル化基盤整備

- 第2段階:Class2 EPAでの拡張

- AI技術との連携による範囲拡大

- より複雑な業務への適用

- 差別化競争力の構築

- 第3段階:Class3 CAでの革新(将来)

- 技術成熟を待った戦略的導入

- 根本的な業務変革の実現

- 新たなビジネスモデル創造

選択時の判断基準

- 業務特性:定型性・複雑性・判断の必要性

- 組織の成熟度:デジタル化の進展状況・スキルレベル

- 投資対効果:期待効果と導入コストのバランス

- リスク許容度:技術的リスク・運用リスクへの対応力

- 戦略的重要性:競争優位性・差別化への貢献度

6. RPAとAIの連携による効果

6.1 組み合わせのメリット

RPAとAIを組み合わせることで、それぞれの技術単体では実現できない高度な業務自動化が可能になります。

相互補完による機能拡張

-

AIの判断力 + RPAの実行力

- AIが状況を分析・判断

- RPAが判断結果に基づいて作業実行

- 人間の介入を最小限に抑制

- 非定型業務への対応範囲拡大

- 例外的なケースの自動処理

- 動的な業務フローの対応

- 継続的な学習による精度向上

- エンドツーエンドの自動化

- 業務プロセス全体の一貫した自動化

- 人的介入ポイントの削減

- 処理速度と品質の同時向上

ビジネス価値の向上

| 効果 | RPA単体 | AI単体 | RPA + AI |

|---|---|---|---|

| 処理速度 | 高速 | 中程度 | 高速 |

| 処理精度 | 高い(定型のみ) | 高い(判断系) | 非常に高い |

| 適用範囲 | 限定的 | 限定的 | 広範囲 |

| 柔軟性 | 低い | 高い | 高い |

| コスト効率 | 高い | 中程度 | 非常に高い |

6.2 代表的な連携技術

AI-OCR × RPA

最も普及している連携パターンの一つです。

- 仕組み:

- AI-OCRが文書画像からテキストを抽出

- AIが読み取った内容を解析・分類

- RPAが解析結果をシステムに自動入力

- 活用例:

- 請求書・領収書の自動処理

- 申請書類の自動システム登録

- 契約書の重要項目抽出

- 名刺情報の自動データベース化

- 効果:

- 手動入力作業の90%以上削減

- 処理時間の大幅短縮

- 入力ミスの根絶

チャットボット × RPA

顧客対応の自動化と業務処理の連携を実現します。

- 仕組み:

- AIチャットボットが顧客対応

- 問い合わせ内容を自動分析・分類

- RPAが後続業務を自動実行

- 結果をチャットボット経由で顧客に通知

- 活用例:

- 注文受付から発送手配まで自動化

- 問い合わせ対応とチケット起票

- 予約受付と確認メール送信

- FAQ対応と関連資料の自動送付

予測AI × RPA

予測結果に基づいた自動的な業務実行を実現します。

- 仕組み:

- AIが需要・リスク等を予測

- 予測結果に基づいてRPAが発注・調整を実行

- 実績データをAIにフィードバック

- 活用例:

- 需要予測による自動発注

- 在庫最適化と補充処理

- 価格変動予測と自動調整

- リスク予測とアラート発信

生成AI × RPA

最新の生成AI技術との連携による新しい自動化の形です。

- 仕組み:

- 生成AIがコンテンツ・提案を生成

- RPAが生成結果を各システムに配信

- 反応・結果データを生成AIにフィードバック

- 活用例:

- マーケティングコンテンツの自動生成・配信

- レポートの自動作成・共有

- メール文面の自動生成・送信

- プレゼン資料の自動作成

7. 業界別活用事例

7.1 自治体・公共機関

公共サービスの効率化と住民サービス向上を目的とした活用が進んでいます。

事例1:住民申請書類の自動処理

- 課題:

- 税申告や転居届等の申請が集中する時期の業務負荷

- 職員による手動入力作業の非効率性

- 入力ミスによる後続処理への影響

- 解決策:

- AI-OCR:手書き申請書の自動読み取り

- RPA:読み取りデータの住民システム自動登録

- 例外処理:判読困難な場合の職員への振り分け

- 効果:

- 処理時間の70%削減

- 繁忙期の超過勤務時間削減

- 住民サービス品質の向上

- 職員の創造的業務への集中

事例2:各種証明書発行の自動化

- 導入内容:

- オンライン申請システムとRPA連携

- 本人確認AIと発行可否判定

- 証明書の自動生成・郵送手配

- 成果:

- 発行処理時間の80%短縮

- 24時間受付対応の実現

- 窓口混雑の緩和

7.2 銀行・金融機関

規制の厳しい金融業界において、コンプライアンスを保ちながら効率化を推進しています。

事例1:口座振替依頼書の自動処理

- 課題:

- 手書きの非定型フォーマット書類

- 読み取りと入力の属人化

- 処理時間の長期化

- 解決策:

- AI画像認識:書類の項目自動特定

- AI-OCR:手書き文字の高精度読み取り

- RPA:基幹システムへの自動入力

- 例外処理:人間確認が必要な案件の自動振り分け

- 効果:

- 8割の業務処理時間削減

- 入力精度の向上

- 顧客へのサービス提供速度向上

事例2:融資審査業務の効率化

- 導入内容:

- AI:財務データの自動分析と初期審査

- RPA:各種書類の収集と整理

- システム連携:信用情報機関との自動照会

- 成果:

- 初期審査時間の60%短縮

- 審査精度の向上

- 顧客待ち時間の大幅削減

7.3 製造業

生産性向上と品質管理の高度化を目的とした活用が拡大しています。

事例1:品質検査の自動化

- 課題:

- 目視検査による属人化

- 検査員の疲労による見落とし

- 検査基準のばらつき

- 解決策:

- AI画像認識:製品の欠陥自動検出

- RPA:検査結果の自動記録・分類

- 予測AI:不良品発生パターンの予測

- 効果:

- 検査精度の向上(不良品検出率95%→99.5%)

- 検査時間の半減

- 製品品質の均一化

- 検査員の高度業務への配置転換

事例2:生産計画の最適化

- 導入内容:

- AI:需要予測と生産計画最適化

- RPA:生産指示書の自動生成・配信

- IoT連携:設備稼働状況の自動収集

- 成果:

- 在庫コストの20%削減

- 生産効率の15%向上

- 欠品リスクの最小化

7.4 EC・小売業

顧客体験の向上と運営効率化を両立する取り組みが進んでいます。

事例1:ECモール運営の自動化

- 課題:

- 複数ECモールでの在庫管理の複雑化

- 請求処理の手作業による遅延

- 競合価格調査の非効率性

- 解決策:

- RPA:各ECモールでの在庫連携自動化

- AI:価格最適化と自動調整

- RPA:請求書作成と発送処理の自動化

- 効果:

- 年間800時間の作業工数削減

- 在庫連携の即時化

- 売上向上(価格最適化効果)

- 残業時間の削減

事例2:顧客サポートの自動化

- 導入内容:

- AIチャットボット:FAQ対応自動化

- RPA:注文状況確認と回答生成

- 感情分析AI:顧客満足度の自動測定

- 成果:

- 問い合わせ対応時間の70%短縮

- 24時間対応の実現

- 顧客満足度の向上

- オペレーター業務の高付加価値化

8. 導入のメリット・デメリット

8.1 RPAのメリット

業務効率化

- 作業時間の大幅短縮

- 人間の数倍〜数十倍の処理速度

- 待ち時間なしの連続処理

- 並行処理による効率向上

- 24時間稼働による生産性向上

- 夜間・休日の自動処理

- タイムゾーンに関係ない業務実行

- ピーク時間の分散処理

- 人的リソースの有効活用

- 単純作業からの解放

- 創造的・戦略的業務への集中

- 専門性の高い業務への配置転換

品質向上

- ヒューマンエラーの削減

- 入力ミス・計算ミスの根絶

- 作業手順の標準化

- 品質のばらつき解消

- 一定品質での安定した処理

- 疲労による精度低下なし

- 感情的要因の排除

- 継続的な高品質維持

- コンプライアンス強化

- 決められた手順の確実な実行

- 処理ログの自動記録

- 監査証跡の明確化

コスト削減

- 人件費・残業代の削減

- 定型作業要員の削減

- 時間外労働の削減

- 派遣社員・アルバイト費用の削減

- 採用・教育コストの軽減

- 定型業務要員の採用不要

- 研修・教育費用の削減

- 離職による再採用コスト削減

- システム開発コストの抑制

- 既存システムの活用

- カスタマイズ開発の最小化

- 短期間での導入・効果実現

8.2 RPAのデメリット・注意点

適用範囲の限界

- 判断を伴う業務には不適用

- 複雑な意思決定が必要な業務

- 創造性が求められる作業

- 顧客対応等の人間的判断が重要な業務

- 例外処理への対応困難

- 想定外のデータ形式

- システムエラー時の対応

- 業務フロー変更への対応

- 非構造化データの処理限界

- 手書き文字(AI-OCR無しの場合)

- 複雑な画像・動画データ

- 自然言語での記述内容

運用上の課題

- メンテナンスの必要性

- システム変更時のシナリオ修正

- 定期的な動作確認

- エラー対応体制の構築

- 野良ロボット問題

- 管理されていないRPAの増殖

- セキュリティリスクの増大

- システム全体への影響

- 依存性リスク

- RPAへの過度な依存

- 障害時の業務停止リスク

- スキル継承の困難

8.3 AIのメリット

高度な判断力

- 複雑な状況での意思決定

- 多変数の同時分析

- パターン認識による最適解導出

- 不確実性への対応

- 人間を超える処理能力

- 大量データの高速処理

- 疲労知らずの継続分析

- 客観的な判断基準

- 予測・最適化機能

- 将来予測の精度向上

- リソース配分の最適化

- リスク評価の高度化

学習・進化能力

- 継続的な性能向上

- 新しいデータからの学習

- 経験による精度向上

- 自動的なモデル最適化

- 適応性

- 環境変化への対応

- 新しいパターンの発見

- 例外事例からの学習

8.4 AIのデメリット・注意点

技術的制約

- 学習データの品質依存

- 偏ったデータによる偏見

- データ不足による精度低下

- データ品質管理の必要性

- ブラックボックス問題

- 判断根拠の不透明性

- 説明責任の困難

- エラー原因の特定困難

- 計算リソースの要求

- 高性能ハードウェアの必要

- 電力消費の増大

- 処理時間の長期化

運用・管理上の課題

- 高い導入・運用コスト

- 専門人材の確保コスト

- インフラ整備費用

- 継続的な学習データ収集コスト

- 倫理・法的課題

- プライバシー保護

- 算出結果の責任所在

- 差別・偏見の防止

- セキュリティリスク

- 学習データの漏洩リスク

- モデルへの攻撃

- 誤判断による影響

9. まとめ

現代のビジネス環境において、AIとRPAは企業の競争力を根本的に変革する戦略的技術として位置づけられています。本記事を通じて、これら2つの技術の本質的な違いと、それぞれが持つ独自の価値について理解を深めていただけたのではないでしょうか。

RPAは「デジタル作業員」として定型業務を24時間体制で正確に実行し、AIは「デジタル頭脳」として複雑な判断や予測を担います。重要なのは、この2つの技術が競合するのではなく、相互に補完し合うことで、従来不可能だった高度な業務自動化を実現できるという点です。

特に注目すべきは、RPAの段階的な発展モデルです。Class1 RPAで50-70%の効率化から始まり、AI連携のClass2 EPAで70-85%、将来的なClass3 CAで85%以上の効率化が期待されています。企業は自社の業務特性や組織の成熟度に応じて、段階的にアプローチすることが重要です。

実際の導入事例では、自治体で70%の処理時間削減、銀行で8割の業務削減、EC事業者で年間800時間の作業工数削減など、具体的で大きな成果が報告されています。これらの成功事例に共通するのは、十分な業務分析、明確な目標設定、そして段階的な導入アプローチです。

しかし、技術には限界もあります。RPAは例外処理や複雑な判断を伴う業務には適用困難であり、AIは学習データの品質に大きく依存します。導入時には技術的側面だけでなく、従業員への配慮、セキュリティ対策、ガバナンス体制の構築も重要です。

成功の鍵は「人間 + 技術」の協働モデルを構築することです。自動化により生まれた時間を創造的で戦略的な業務に振り向けることで、従業員はより充実した仕事を行い、企業はより高い価値を顧客に提供できるようになります。

今後、生成AIとの連携やハイパーオートメーションにより、自動化の可能性はさらに拡大していくでしょう。変化の激しい時代において重要なのは、継続的な学習と自社に最適な活用方法を見つけ続けることです。

AIとRPAの導入は段階的なプロセスを経て真の価値を発揮します。適切なアプローチで取り組めば、これらの技術は確実に企業成長を支える強力な武器となります。本記事が皆様のデジタル変革への指針となり、新しい価値創造の一助となれば幸いです。変化を機会として捉え、技術と人間の協働により持続的な競争優位性を構築してください。